<< Home

<< andere Sonnenuhren-Beiträge

↓↓ Ende

Sonnenstand und Jahresdaten

(Deutsche Gsellschaft für Chronometrie, Jahresschrift 2023, Band 62)Inhalt

1. Veranlassung2. Der Sonnenstand

3. Wie bisher bestimmte Tage im Jahr mittels Sonnenstand-Messung angezeigt

wurden

4. Deklinations-Messeinrichtung mit Äquatorbogen

5. Die Jahreszeiten-Uhr am Museum Franz Gertsch

5.1 Die geplante Jahreszeiten-Uhr

5.2 Die gebaute Jahreszeiten-Uhr

6. Nachtrag für Sonnenuhrenfreunde

7. Literatur, Bildnachweise und Anmerkungen

1. Veranlassung

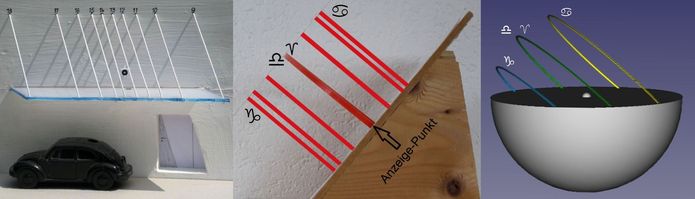

Im Jahr 2019 wurde an einem Kunstmuseum in Burgdorf/Bern ein Erweiterungsbau eröffnet, an dessem in etwa nach Süd-Ost weisender Wand drei betonierte Vielflächner angeordnet sind (Bild 1). Die geneigten Norwände dieser Vielflächner bilden zusammen eine sogenannte Jahreszeiten-Uhr. Sie zeigen den Beginn bzw. das Ende der vier astronomischen Jahreszeiten an, wenn die Bestrahlung einer dieser Wände durch die Sonne am jeweiligen Kalendertag beginnt bzw. endet. Die betreffende Nordwand wird an einem solchen Tag vom Streiflicht der Sonne getroffen.

Bild 1: Drei betonierte Vielflächner am museum franz gertsch in Burgdorf/Bern

Bild 1: Drei betonierte Vielflächner am museum franz gertsch in Burgdorf/Bern geogr. Breite φ = 47,06° Nord; geograph. Länge λ = 7,63° Ost

Diese offensichtlich bisher nicht angewendete Bestimmungsmethode des Jahresdatums mit Hilfe der Sonne wird im Folgenden zusammen mit den bisher bekannten Methoden und den dafür gebrauchten Einrichtungen besprochen. Da der Kalendertag auf Sonnenuhren oft auch grob angezeigt wird, ist es geboten, jene Darstellung in die folgende Besprechung einzubeziehen und diese mit der Darstellung der astronomischen Grundlagen anhand des Arbeitsbegriffs Sonnenstand zu beginnen.

2. Der Sonnenstand

Der sich mit der Zeit ändernde Ort der Sonne an der Himmelskugel - der variierende Sonnenstand - macht das Vergehen sowohl der Tage als auch der Jahre deutlich. Er wird folglich seit jeher (heute nicht mehr aussschließlich) zum Messen der Tageszeit (der Stunde des Tages) und der Jahreszeit (des Kalendertages eines Jahres) benutzt. Dafür wird der Sonnenstand vorteilhaft mit den Werten im Erd-festen (synonym mit: Orts-festen) astronomischen äquatorialen Koordinatensystem angegeben.

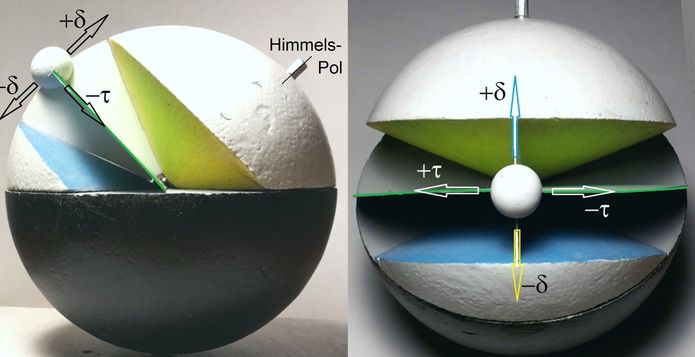

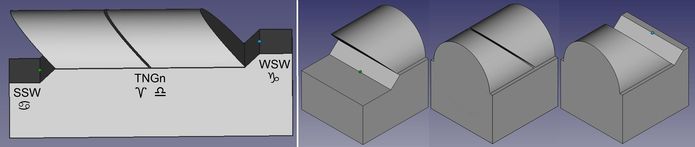

Die beiden Koordinaten sind der Stundenwinkel τ des Sonnenortes in der Äquatorebene des Himmels und sein von ihr ausgehender Winkelauschlag, sein Deklinationwinkel δ (Bild 2). An der Bezeichnung Stundenwinkel ist erkennbar, daß dieser die Tageszeit angibt. Daß dem Deklinationswinkel (kurz: die Deklination) die Jahreszeit entspricht, muß man sich hingegen ins Gedächtnis einprägen.

Bild 2: Sonnen-Sektor1 (Sektor ist der fehlende, der aus der weißen Tageshälfte der

Bild 2: Sonnen-Sektor1 (Sektor ist der fehlende, der aus der weißen Tageshälfte derHimmels-Kugel ausgeschnittene Teil).

Der Sektor wird außer von der Himmelssphäre vom Horizont und von zwei

Kegelflächen begrenzt (blau: WSW, gelb: SSW).

Eingeschoben sind die Hälfte der Äquatorebene (grün) und ein keilförm.

Stück der Meridianebene (weiß).

In deren äußerem Schnittpunkt befindet sich eine die Sonne symbolisierende

kleine weiße Kugel und im Systemmittelpunkt eine die Erde bzw.

den Beobachter symbolisierende Kugel.

τ = Stundenwinkel, δ = Deklinationswinkel der Sonne

Die beiden Koordinaten des Sonnenstandes sind voneinander unabhängig. Das folgt den beiden voneinander unabhängigen Bewegungen, die die Sonne relativ zur Erde macht. Im Bezugssystem des Weltalls (der Fixsterne) dreht sich die Erde täglich einmal um sich selbst (Δτ)und umkreist den Fixstern Sonne einmal pro Jahr (Δδ).

Beide Bewegungen finden immer gleichzeitig statt, was die Beobachtung ihrer Einzelfolgen erschwert. Die Ursache der jahreszeitlichen Änderung ist allein von der Änderung der Sonnendeklination abhängig. Letztere und unterschiedliche Jahreszeiten auf der Erde würde es auch geben, wenn sich die Erde nicht drehen würde. Das wäre für die vorliegende Betrachtung ideal, weil die Messung des Kalendertages dann nicht von der Tageszeitänderung gestört würde oder nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt erfolgen müsste. Am Gertsch-Museum muß z. B. die Feststellung eines bestimmten Kalendertages am Wahren Mittag bzw. in einem nicht zu großen Zeitfenster mit diesem in der Mitte erfolgen. Umgekehrt: Die Tageszeitmessung ist von der Deklinationsänderung gestört, was aber wegen der im Vergleich zur Sonnenumrundung (Δδ) viel schnelleren Erddrehung (Δτ) vernachlässigt werden kann. Wenn die Sonnendeklination überhaupt zur Sprache kommt, so sagen Sonnenuhrenfreunde, dass diese während eines lichten Tages konstant sei (in den hier folgenden Ausführungen gilt immer diese vereinfachte Annahme!). Die langsame, aber nicht aufhaltbare, zur Zeit der Tag-und-Nacht-Gleichen doch ohne Hilfsmittel erkennbare Deklinationsänderung wird aus praktischen Gründen quasi in die Nacht verschoben.

3. Wie bisher bestimmte Tage im Jahr mittels Sonnenstand-Messung angezeigt wurden

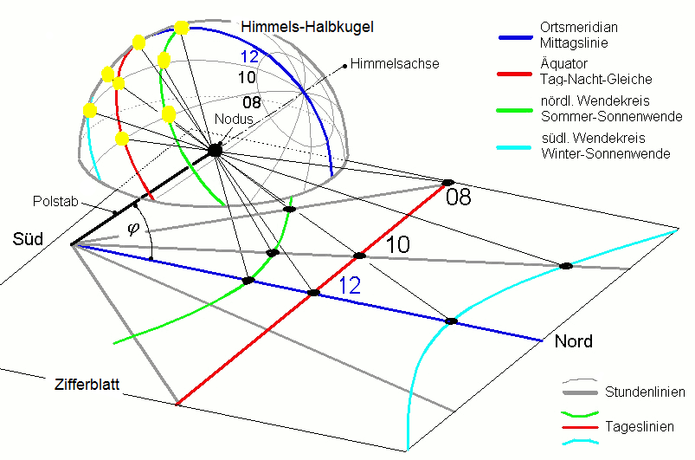

Eine Sonnenstand-Messung bedeutet i.d.R. die Messung einer der sphärischen ortsfesten äquatorialen Koordinaten des momentanen Ortes der Sonne am Himmel. Die Messung soll passiv sein, d. h. dass der Messende außer dem Ablesen eines Wertes von einer Skala nicht weiter aktiv (wie z.B. eine Peilung vornehmen) zu sein hat. Da eine Skala auf der Himmelskugel nicht und vor ihr schwerlich angebracht werden kann, wird die Himmelskugel - im Wesentlichen die Sonne - auf einem Zifferblatt abgebildet. Dabei ist die Sonne selbst der Hauptteil des Abbildungsapparates. Sie erzeugt mit dem Schatten eines kleinen, punktförmigen Gegenstandes ein Negativbild von sich auf dem Zifferblatt (Bild 3).

Der Abbildungsvorgang ist geometrisch gesprochen eine Zentralprojektion mit dem punktförmigen Schattenwerfer im Zentrum des Strahlenbündels. Diese Abbildung der Sonne wurde schon im Altertum mit Hilfe der als Schattenwerfer wirkenden Spitze eines in den Boden gesteckten Stabes auf dem Boden erzeugt. Der verwendete Stab hieß bei den Alten Griechen Gnomon, woraus folgte, daß diese Abbildung gnomonische Projektion genannt wurde und bis heute so genannt wird. Eine Zentralprojektion liegt vor, weil sich der Stab bzw. seine Spitze im Zentrum der abzubildenden Kugel, hier der Himmels-Halbkugel befindet. Die Sonnenuhr ist die häufigste Anwendung der gnomonischen Projektion, weshalb die Lehre von den Sonnenuhren auch Gnomonik heißt. Lässt man die Himmelskugel weg, so enthält Bild 3 das Grundschema einer horizontalen Sonnenuhr, ergäzt mit den Datumslinien für die Tag-Nacht-Gleichen und die Sonnenwenden (Wendekreise). Der abbildende Punkt wird auch Nodus genannt.

Bild 3: Gnomonische Projektion des Sonnenstandes auf eine horizontale Ebene.2

Bild 3: Gnomonische Projektion des Sonnenstandes auf eine horizontale Ebene.2

Schatten-Bilder der zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten an verschiedenen Orten

stehenden Sonne.

Nodus = schattenwerfender Punkt. φ = Winkel der geogr. Breite am

Abbildungsort.

Die Alten Griechen verwendeten den Gnomon sowohl als abbildendes Teil für eine Sonnenuhr als auch für einen Mittagsweiser. Bei einer Sonnenuhr fungierte anfänglich eine Person selbst als Gnomon. Diese schloss aus ihrer eigenen Schattenlänge (Maßeinheit die eigene Fußlänge) auf die Tageszeit. Da die Schattenlänge bzw. der Höhenwinkel nicht nur vom Stundenwinkel, sondern auch vom Deklinationswinkel der Sonne abhängt, war das aber eine ziemlich ungenaue Sonnenuhr. Unter Mittagsweiser verstehen wir heute primär die Reduktion einer Sonnenuhr als Messgerät auf einen Anzeiger bzw. einen Weiser des Zeitpunktes des Mittags. In seiner Ausführung als Gnomon, dessen Schattenlänge nur auf einer nach Norden verlaufenden Skalenlinie abgelesen wird, dient er außer als Mittagsweiser doch auch als Messgerät, nämlich für die Sonnendeklination. Die im 20. Jahrhundert in Rom in etwa 6 Meter Tiefe ausgegrabene, von Süd nach Nord verlaufende Skala mit Tierkreiszeichen (Zodiak-Gerade) wurde zuerst fälschlicherweise als Teil einer riesigen Sonnenuhr des Augustus (von 31 vor Chr. bis 14 nach Chr. herrschender Römischer Kaiser) gedeutet. Der zugehörende Obelisk mit aufgesetzter Kugel (Bild 4) als schattenwerfendem Punkt war schon früher gefunden und vor dem Italienischen Parlamentsgebäude aufgestellt worden. Die Anlage war aber nur ein Messgerät für die Sonnendeklination bzw. für die Tage im Tierkreis.

Bild 4: Der heute sich vor dem

Bild 4: Der heute sich vor dem

Parlamentsgebäude am Palazzo

Montecitorio in Rom befindende

Schattenwerfer (von einem

Obelisk getragene Kugel) der

Meridiana Augusta3

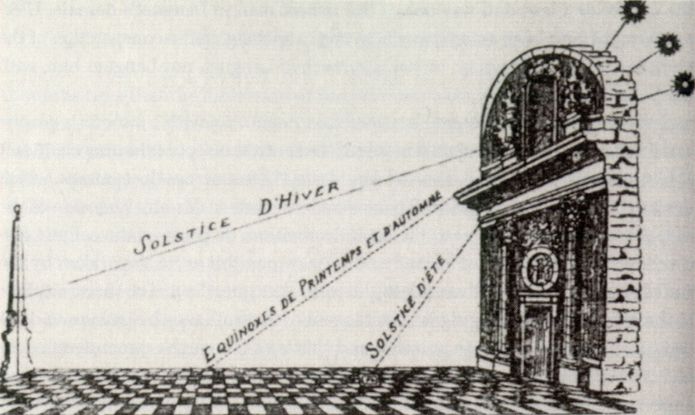

Bild 5: Méridienne in der Kirche St-Sulpice

Bild 5: Méridienne in der Kirche St-Sulpice

de Paris4

Messgeräte für denselben Zweck wurden im Mittelalter vorwiegend in Kirchen errichtet. Hier befand sich ein Loch in deren Südwand und bildete die Sonne als Lichtfleck auf einer zur Nordwand laufenden Skalenlinie ab (Bild 5). Man nannte eine solche Einrichtung Meridian (italienisch Meridiana, französisch Méridienne). Die angebliche einstige Sonnenuhr des Augustus wurde nach dem Erkennen des Irrtums in Meridiana Augusta (oder auch das Solarium Augusti)3 umbenannt.

Bei der Jahreszeiten-Uhr am Gertsch-Museum findet keine Abbildung des Sonnenstandes statt. Es gibt weder einen Gnomon noch ein Zifferblatt, sondern lediglich in besonderem Maße geneigte Nordwände. Obwohl die Art ihrer Beleuchtung vom Sonnenstand abhängt, ist sie aber keine Messeinrichtung wie eine Uhr. Sie wird somit fälschlicherweise eine Uhr genannt (im Folgenden wird aber diese Bezeichnung beibehalten). Es handelt sich lediglich um drei voneinander unabhängige Mittagsweiser, wobei nicht der Moment des Mittags zu weisen ist, sondern in der Mittagszeit eines bestimmten Kalender-Tages prinzipiell erkennbar sein soll, daß innerhalb dieses Tages tatsächlich eine der vier Jahreszeiten beginnt.

Die Jahreszeiten-Uhr am Gertsch-Museum kann durchaus auch als eine neuzeitliche Steinsetzung angesehen werden. Sie hat einerseits eine astronomische Aufgabe wie sie manche alten Steinsetzungen hatten, andererseits ähnelt ihr Aussehen solchen Einrichtungen:

- Sie soll anzeigen, an welchem Tag im Jahr die Sonne ihre größte, ihre kleinste und ihre mittlere Höhe über dem Horizont am Mittag hat, bzw. wann eine neue Jahreszeit beginnt.

- Die drei Vielflächner sind die dafür dienenden Megalithe. Sie sind allerdings weniger hoch, dafür aber breiter als die früher verwendeten schlanken Steinbrocken. Und sie sind in Beton gegossen und haben ebene Oberflächen (Bild 1). Nur, es wird nicht gepeilt, sondern von der Sonne erzeugtes Streiflicht wird beobachtet.

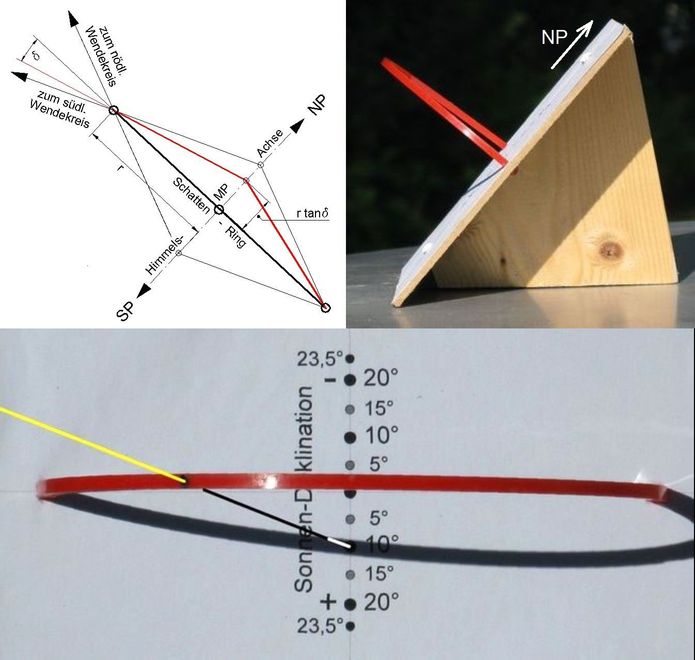

4. Deklinations-Messeinrichtung mit Äquatorbogen

In neuerer Zeit wurde ein sogenannter Deklinationskompensator als Hilfseinrichtung an einer polaren analemmatischen Sonnenuhr bekannt.5 Hier fand ich den von mir in einer Messeinrichtung für die Sonnendeklination verwendeten Halbring, den ich Äquatorbogen (Bild 6) nannte, wieder.6 Diese Messeinrichtung war das Ergebnis meiner Suche nach einer von der Sonne bedienten Messeinrichtung für die Sonnendeklination, bei der der Einfluß des Stundenwinkels unterdrückt wird. Gefunden war das Pendent zur Sonnenuhr mit Polstab, bei der der Einfluß der Deklination unterdrückt bzw. nicht sichtbar wird. Der die Uhrzeit anzeigende Stabschatten wandert nämlich übers Jahr lediglich in seiner Längsrichtung hin und her. Bei der Messung der Deklination, die über den Höhenwinkel der Sonne erfolgt, ist die permanente Änderung des Stundenwinkels eine erhebliche Erschwernis. Der Stundenwinkel muss bekannt sein. Praktischerweise wird bei τ =0 (Wahrer Mittag) wie mithilfe eines Meridians gemessen. Die Deklinationδ entspricht dann direkt dem Höhenwinkel h: δ = arcsin (sin φ · sin h). Eine auf der Himmelsachse oder praktischerweise auf einem in der Polarebene angeordneten Zifferblatt wird die Skalenlinie vom Bogen-Schatten während des gesamten Sonnentages immer an derselbe Stelle gekreuzt. Der Kreuzungspunkt ist mit dem an diesem Tage geltenden Wert der Sonnendeklination skaliert als Funktion r · tan δ = Abstand des Kreuzungspunktes vom Bogen-Mittelpunkt (r = Bogen-Radius). Das entsprechende, im Bild 6 (linkes Teilbild) rot eingezeichnete Dreieck ist in allen, um die Himmelsachse verteilten Stunden- Ebenen gleich. Der Stundenwinkel wird nicht sichtbar (man könnte den Äquatorbogen zusätzlich dafür skalieren und den momentanen Wert z.B. durch Abtasten mit einer Fingerspitze und Beobachten deren Schattens finden).

Bild 6: Messeinrichtung für die Sonnendeklination mit einem Äquatorbogen

Bild 6: Messeinrichtung für die Sonnendeklination mit einem Äquatorbogen

Die Verwendung eines oder mehrerer Äquatorbögen bietet sich als Alternative zur Jahreszeiten-Uhr am Gertsch-Museum an. Es ergäben sich zwei Vorteile. Daß diese Einrichtung unabhängig von der Tageszeit und nicht nur um die Mittagszeit (wenigstens zur Zeit der Sonnenwenden, an den Tag-Nacht-Gleichen möglichst genauer am Wahren Mittag) benutzbar wäre, ist ein prinzipieller. Daß der Bogenstab-Schatten besser und genauer ablesbar und besser erkennbar als Streiflicht ist, wäre ein praktischer Vorteil. Daß aber der Architekt des Museums vermutlich nichts weiter als ein paar nackte Mauerflächen mit dem mit den Jahreszeiten ändernden Sonnenstand in Verbindung bringen wollte, sei dahingestellt. Nichtsdestotrotz folgen noch ein paar weitere Worte dazu.

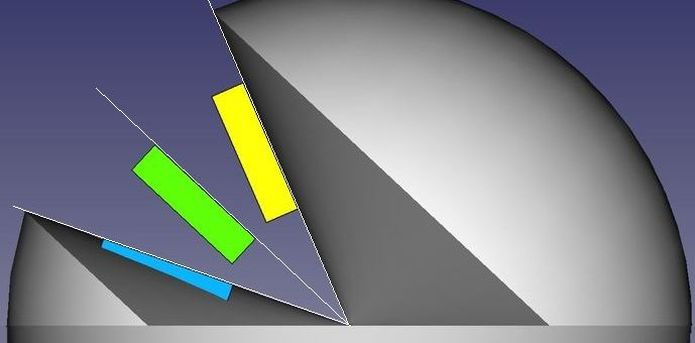

Analog zu einer von mir sogenannten Vielstabsonnenuhr8 (Bild 7, links) lässt sich auch die Messeinreichtung mit Äquatorbogen in eine mit vielen Äquatorbögen umwandeln (Bild 7, Mitte und rechts). Der jeweilige Schatten der vielen Bögen fällt jeweils auf den Mittelpunkt des mittleren Äqatorbogens als einzigen Skalen-Punkt. Dem je treffenden Bogen ist ein bestimmter Deklinationswert zugeordnet. Vereinzelt man die Vielbogengruppe, wobei aber jeder Bogen eine Kopie des Skalen-Punktes mitbekommt, hat man Einwert-Weiser (Bild 8) wie die drei Stück am Gertsch-Museum.

Bild 7: links: Vielstab-Sonnenuhr;

Bild 7: links: Vielstab-Sonnenuhr;

Mitte: Vielbogen-Dekl.messgerät (7 gleich große Bögen, sonst wie Bild 6,

Anzeige-Punkt im Mittelpunkt des mittleren Bogens);

rechts: 3 Äquatorbögen auf horizontaler Ebene als Weiser für den Beginn der

vier Jahreszeiten (die schattenwerfende Bögen entsprechen den

kreisförmigen Rändern der Kegelflächen und der Äquatorebene im Bild 2)10

Vandalensicherer als Stäbe wären Kanten massiver Körper. Entsprechende, den Zinnen am Gertsch-Museum angenäherte Entwürfe sind in den Bildern 8 und 9 gezeigt.

Bild 8: massive Halbsäule mit drei Einwert-Weisern:

Bild 8: massive Halbsäule mit drei Einwert-Weisern:

elliptische Kanten11, kleine farbige Kugeln als Skalen-Punkte für die

Sonnenwenden, Schlitz für TNGn

Bild 9: massive Halbsäule in drei einzelne Einwert-Weiser geteilt

5. Die Jahreszeiten-Uhr am Museum Franz Gertsch

Das Überraschende ist, dass diese Einrichtung nicht so wie geplant und nicht so wie sie sowohl im Internet als auch auf der davor aufgestellten Tafel beschrieben ist, gebaut wurde. Ich werde zuerst eine nach dem ansprechenden Plan gebaute Einrichtung und die existierende Jahreszeiten-Uhr danach besprechen.

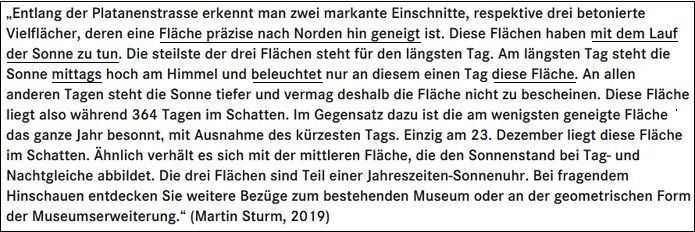

5.1 Die geplante Jahreszeiten-Uhr

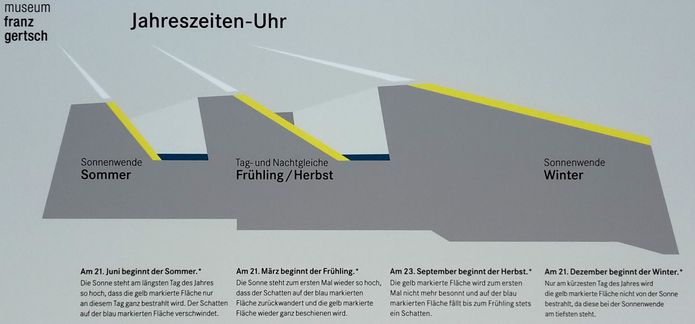

Wie diese Einrichtung gedacht war, ist auf der Webseite des Museums (Abschnitt: "Erweiterungsbau")7 (Bild 10) deutlich angegeben. Im Bild sind die wesentlichen Stichworte nachträglich unterstrichen. Sie besagen, dass präzise nach Norden zeigende, geneigte Flächen am Mittag nur jeweils an einem Tag im Jahr von der Sonne beschienen werden.

Bild 10: Beschreibung der Jahreszeiten-Uhr auf der Webseite museum franz gertsch

Bild 10: Beschreibung der Jahreszeiten-Uhr auf der Webseite museum franz gertsch (Abschnitt: "Erweiterungsbau")7

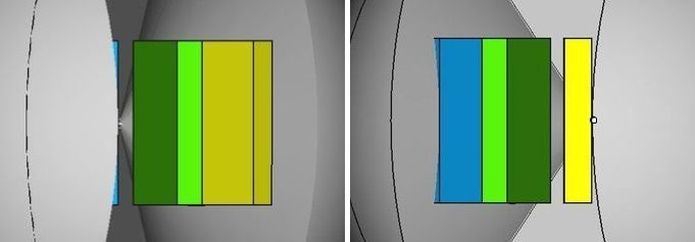

Im Computerbild (Bild 11) des Sonnensektors (im Bild 2 aus Styropor) sind Quader anstatt Vielflächner eingefügt. Eine Oberfläche der Quader liegt in der Äqatorebene des Himmels (TNGn) bzw. tangiert einen der beiden Kegelmäntel (WSW und SSW) in der Mittagsebene (Meridian). Mit der ästhetisch begründeten Festlegung auf ebene Flächen wird der Gebrauch der Einrichtung zur Zeit der Sonnenwenden auf den Wahren Mittag bzw. auf ein in der Praxis genügendes mittägliches Zeitfenster beschränkt.

Bild 11: Sonnen-Sektor mit eingefügten Quadern

Bild 11: Sonnen-Sektor mit eingefügten Quadern Bild 12: Radiale Blicke in den Sonnen-Sektor von Bild 11;

Bild 12: Radiale Blicke in den Sonnen-Sektor von Bild 11; links: entlang der blauen Nordwand; rechts: entlang der gelben Nordwand

Im Bild 10 ist die Beleuchtung der gelben Nordfläche nicht richtig angegeben. Im Sommerhalbjahr (die Zeit zwischen Frühlings- und Herbst-TNG) wird nämlich eine ebene Nordwand immer eine zeitlang nach Sonnenauf- bzw. vor Sonnenuntergang und bei SSW und passender Neigung sogar ganztags beschienen, wobei sie am Mittag aber nur Streiflicht hat. Bei etwas weniger Neigung würde sie am Mittag im Schatten liegen.

Auch die dortige Aussage für die blaue Nodfläche WSW ist zu korrigieren. Diese wird nämlich nur im Sommerhalbjahr ganztags von der Sonne beschienen. Ab der Herbst-TNG hat sie ab Sonnenauf- bzw. vor -untergang eine zeitlang Schatten. Zur WSW ist dieser ganztägig geworden, außer dass die Fläche am Mittag dieses Tages noch streifend besonnt ist. Sie läge am Mittag des 23. Dezember (und an einigen Nachbartagen) nur dann im Schatten, falls ihre Neigung etwas kleiner als ausgerechnet gemacht würde.

Die Notwendigkeit der beiden Korrekturen ist in Bild 12 erkennbar. Der blaue Quader (WSW) liegt mehrheitlich innerhalb des kegligen Grenzkörpers. Seine Nordwand hat bei WSW die Sonne immer im Rücken, nur am Wahren Mittag ist sie beleuchtet (Streiflicht). Der gelbe Quader (SSW) bleibt außerhalb des kegligen Grenzkörpers. Seine Nordwand erhält ganztägig Sonnenlicht.

Zu betonen ist, dass die Nordwände an den vorgesehen Tagen nicht beleuchtet, sondern nur streifend vom Sonnenlicht getroffen werden. Exaktes, d.h. flächenparalleles Streiflicht ist schwer zu erkennen. I.d.R. wird erst leicht schräg auffallendes Sonnenlicht (Einfallwinkel ≥ 0,4°) erkannt. Zur Zeit der Sonnenwenden ändert sich die Sonnendeklination während etwa drei Wochen nur um etwa ± 0,2°. Sie ist somit mittels Streiflicht innerhalb dieser drei Wochen nicht auf den Tag genau zu ermitteln. Bei Sonnenuhren mit zusätzlicher Anzeige der Sonnendeklination (Bild 3) auf einer Tageslinien-Skala und üblicher Abbildung der Sonne als Punktschatten gibt es auch Ungenauigkeiten, aber nicht diesen systematischen Fehler. Zu den Tagnachtgleichen ist die Situation sehr viel besser, denn die Sonnendeklination ändert sich von Tag zu Tag um etwa 0,4°. Mit der Jahreszeiten-Uhr wird man sich maximal nur um einen Tag irren (abgesehen von zufälligen weiteren Fehlern).

Die beiden steileren der zu beobachtenden Flächen enden unten je an einer horizontalen Fläche. Man kann auch den Kantenschatten, den die obere Flächenkante unten erzeugt, beobachten. Die Innenkante unten ist teilweise ziemlich scharf ausgebildet, so dass sie als Skalenlinie dienen kann. Die Ablesung ist in diesen Fällen genauer als mittels Streiflichtbeurteilung (s. auch Bild 14: Besonnung der blau markierten Flächen).

5.2 Die gebaute Jahreszeiten-Uhr

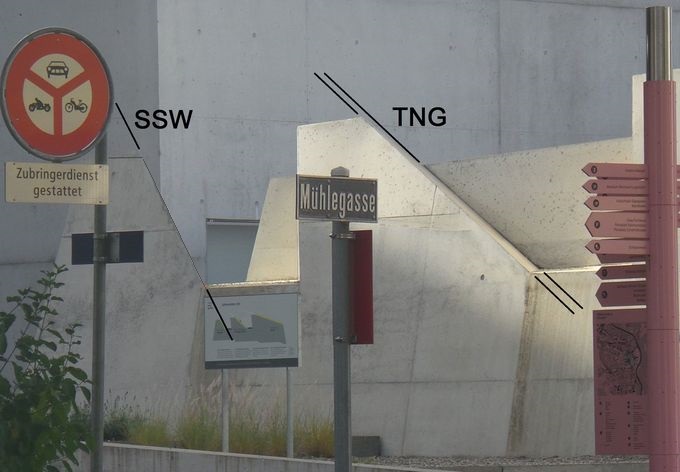

Vor dem Bau der Jahreszeiten-Uhr wurde im letzten Moment bemerkt, dass der rechte, für die Wintersonnenwende vorgesehene Vielflächner sich in dieser Zeit am Mittag im Schatten des gegenüberliegenden Hauses befindet. Da etwa ½ Stunde vorher noch kein Schatten besteht, entschloss man sich, die als Nordwände geplanten Flächen , so verdreht zu bauen (leider alle drei), dass sie ½ Stunde vor dem Mittag (Ortszeit, ob Wahrer oder Mittlerer Mittag, ist nicht bekannt) vom Streiflicht der Sonne getroffen werden. Die Empfehlung für diese Änderung gab ein Astronom, dessen telefonisch erhaltene Aussagen meine einzige offizielle Information für diese gravierende Konzeptänderung ist. Indirekt lässt sich diese einer Reportage9 in einer Tageszeitung entnehmen, in der berichtet wird, dass am 21. März 2019 die Beleuchtung der Rückwand des mittleren Vielflächners und somit der Frühling ziemlich genau 12 Uhr MEZ begonnen habe. Nachdem ich Kenntnis von der halbstündigen Vorverschiebung gegenüber Wahrem Mittag hatte, bestätigte mir auch ein peilender Blick zur Einrichtung indirekt, dass die Verdrehungen der drei Wände aus der Nordrichtung heraus tatsächlich existieren, weil sie nämlich verschieden voneinander sind (Bild 13).

Bild 13: Jahreszeiten-Uhr, Tele-Foto

Bild 13: Jahreszeiten-Uhr, Tele-Foto

Peilender Blick auf zwei der in Draufsicht im Uhrzeigersinn verdreht

gebauten Vielflächner.

Der Verdrehwinkel ist von der Sonnendeklination abhängig und somit für alle

Vielflächner unterschiedlich.

Er ist größer bei größerer Deklination und somit für den linken Vielflächner

gößer als für den mittleren.

Der Blick auf die Wand des linken Körpers ist fluchtend, auf die des mittleren

schräg. Die Wände haben somit kein gleiches Azimut.

Bei Gleichheit würde die Wand des mittleren nicht sichtbar sein.

Unangenehmer als einige sachlichen Nachteile der gebauten Anlage ist, dass sich weder der Architekt noch die Museumsleitung mit ihr deutlich identifizieren, mehr noch: Sein und Schein nebeneinander bestehen lassen. Der Beitrag im Web-Auftritt des Museums ist immer noch gleich wie in der Zeit der Planung, und auf der Tafel vor der Anlage, die erst mehr als zwei Jahre nach ihrer Fertigstellung aufgestellt wurde, ist in etwa dergleiche, mehrheitlich nicht mehr passende Text enthalten.

Bild 14: Die vor der Jahreszeiten-Uhr aufgestellte beschreibende Tafel

Bild 14: Die vor der Jahreszeiten-Uhr aufgestellte beschreibende Tafel

Bei genauerer Betrachtung dieser Tafel fällt auf, dass die Worte Norden und Mittag ersatzlos entfallen sind. Das ist ein verspätet aber endlich gegebener versteckter Hinweis auf die tatsächliche Lage der zu betrachtenden Wände und darauf, dass die Beobachtung nicht am Wahren Mittag zu erfolgen hat. Nur, der unbelastete Benutzer ahnt davon nichts und kann mit dieser rudimentären Gebrauchsanweisung nichts anfangen. Hat er astronomisches Grundwissen z.B. davon, dass der Sonnenstand in der Meridianebene symmetrisch und der Wahre Mittag ein besonderer Ort des Sonnenstandes ist (er teilt den lichten Tag in Vor- und Nachmittag, Vormittags- und Nachmittagsast der täglichen Sonnenbahn sind spiegelgleich u.a.) wird er am Mittag beobachten und nichts Besonderes erkennen.

Der gravierendste sachliche Mangel ist die Festlegung der Beobachtungszeit, insbesondere, dass sie nicht auf den Wahren Mittag oder in ein mittägliches Zeitfenster, sondern auf einen beliebigen Zeitpunkt festgelegt ist. 12 Uhr MEZ ist nämlich nur zufällig eine runde Zeitangabe, weil die Ortszeit von Burgdorf wegen dessen annähernden Lage auf dem Längengrad 7,5° Ost gegenüber der MEZ um ein halbe Stunde verspätet ist. Das mittägliche Zeitfenster, verbunden mit der Nordweisung der zu beobachtenden Wände ist nur die einfachste und ausreichend notwendige Angabe, wenn die Wände eben sein müssen. Es muss klar sein und dem Beobachter auch vermittelt werden, dass die Sonnendeklination nicht von ihrem Stundenwinkel, der auf jedem Längengrad einen anderen Wert hat, abhängt. Der Deklinationswinkel ändert sich wohl mit der Zeit, wird aber in Weltzeit UTC angegeben. Frühlingsbeginn (δ = 0°) war z.B. 2023 am 20. März 21:24 Uhr UTC (22:24 Uhr MEZ), also während der Nacht in Mitteleuropa. Für den Allgemeingebrauch genügt der Kalendertag, im Beispiel der 20. März.

6. Nachtrag für Sonnenuhrenfreunde

Mir kam die Idee, die gebaute Jahreszeiten-Uhr als besonders ungenau gehenden Mittagsweiser zu untersuchen. Laien bauen sich gelegentlich eine primitive Sonnenuhr, die einige Zeit lang (z.B. während ein paar Ferienwochen) leidlich funktioniert, aber je länger je schlechter anzeigt. Die gebaute Jahreszeiten-Uhr ähnelt einem Mittagsweiser mit einem aus der Ost-West-Richtung heraus geringfügig verdrehten horizontalen Stab als Schattenwerfer. Sein Schatten fällt schon nach einem Tag nicht mehr zur gleichen Tageszeit auf die darunter seitlich versetzt angebrachte Skalenlinie. Rechnung und Beobachtung am Vielflächner für den Frühlingsanfang ergaben, dass der Anzeigefehler schon am nächsten Tag etwa 13 Minuten beträgt und von Tag zu Tag etwa gleich viel wächst.

7. Literatur, Bildnachweise und Anmerkungen

1 Wetzel, Siegfried: Sonnensektor, eine vielseitige Gartenplasik, DGC-Jahrbuch 2006

und eigene Webseite

2 Wikipedia: Sonnenuhr - Der Stand der Sonne am Himmel

3 Wikipedia: Solarium Augusti -

Das Meridianinstrument des Kaisers Augustus -

Der Obelisk des Meridianinstruments

4 Wikipedia: Méridienne in der Kirche St-Sulpice de Paris

5 Hoffmann, Walter: Eine analemmatische Sonnenuhr von Hans Kolar,

Rundschreiben Nr. 42 der Arbeitsgruppe Sonnenuhren im Österreichischen

Astronomischen Verein

6 Wetzel, Siegfried: Polstab und Äquatorbogen, Artikel

und

Polstab und Äquatorbogen, Vortrag

7 museum franz gertsch: Erweiterungsbau

8 Wetzel, Siegfried: Eine Vielstab-Sonnenuhr

9 Tagesanzeiger: Frühlingserwachen im Gertsch-Museum

10 Anmerkung 1:

Der Radius der beiden äußeren Bögen ist kleiner als r des mittleren, denn auf der

Himmelskugel sind diese Kleinkreisstücke.

Ihr Normalen-Abstand vom Skalen-Punkt ist etwas kleiner als links im Bild 6 und

in der Mitte von Bild 7. Der Abstand ist: r·sinδ = r·sinε = r·sin23,5° (sin anstatt tan).

11 Anmerkung 2:

Im Bild 8 sind vereinfachend zylindrische Halbsäulen gezeichnet. Für die kreis-

förmigen Kanten der schräg geschnittenen Säulen ist der Normalen-Querschnitt

elliptisch umrandet.

12 Anmerkung 3:

Bezeichnung in der Optik: Spalt anstatt Schlitz (lichtwerfend) und Halbspalt für die

Kanten (licht- oder schattenwerfend)

![]() Siegfried Wetzel, CH 3400, Oktober 2023

Siegfried Wetzel, CH 3400, Oktober 2023

↑↑ Anfang

<< Home

<< andere Sonnenuhren-Beiträge